Revista Obscena #16/17

-

Upload

pedro-semedo -

Category

Documents

-

view

222 -

download

0

description

Transcript of Revista Obscena #16/17

Director Tiago Bartolomeu Costa | [email protected]

Sub-director Francisco Valente | [email protected]

Editor de Imagem Martim Ramos/Kameraphoto | [email protected]

Colaboram neste número Adolfo Mesquita Nunes, André Dourado, António Quadros Ferro, António Pinto Ribeiro, Cristina Leonardo, Elisabete França, Eugénia Vasques, Florent Delval, Franz Anton Cramer, Gérard Mayen, João Carneiro, José Luís Ferreira, José Soeiro, Luiz Oosterbeck, Luís Serpa, Miguel Magalhães, Pedro Costa, Sérgio Treffaut e Tiago Manaia

Direcção de Arte Pixel Reply | www.pixelreply.com

Logotipo MERC

Publicidade publicidade@revistaOBSCENAcom

Agradecimentos Gustavo Veiga, Pedro Pires/ Teatro Praga

Fotografia da capa: © Martim Ramos/Kameraphoto

Assinaturas e informações [email protected] informações devem ser enviadas até dia 8 de cada mês

A OBSCENA aceita propostas de colaborações de leitores. Os materiais publicados são da responsabilidade dos respectivos autores, estando sujeita a autorização expressa a sua reprodução total ou parcial.

www.revistaOBSCENA.com

A OBSCENA – revista de artes performativas é membro da TEAM Network (Transdisciplinary European Art Magazines) | www.team-network.eu

A OBSCENA – revista de artes performativas é uma co-edição OBSCENA – Associação e Pixel Reply Lda.

Depósito Legal 274919/08 ICS 125414 ISSN 1646-9658

Periodicidade Bimestral

A OBSCENA-revista de artes performativas recebe o apoio de

O ORÇAMENTO DO ESTADO A QUE ISTO

CHEGOU1. Na véspera de um ano de eleições era grande a expectativa quanto ao Orçamento de Estado para a Cultura, para mais tendo como pro-tagonista alguém que prometia trazer ao Palácio da Ajuda a com-petência jurídica necessária para arrumar a casa e prepará-la para os últimos anos que podem contar com as verbas da União Europeia. O último quadro comunitário de apoio vai até 2013 e, depois dessa data, Portugal deverá apresentar-se como o bom aluno que soube rentabilizar os fundos, consolidando um tecido frágil e dependente da intervenção estatal. As Grandes Opções do Plano para 2009 indicam-nos tudo menos isso e as trinta páginas que dedicamos ao Orçamento de Estado mostram bem como estamos longe de uma concertação – política, social, económica e cultural -, que traduza o esforço feito e trabalhe para uma maior evolução discursiva e financeira. O trabalho que lhe apresentamos, se é o resultado natural de quase dois anos de intervenção pública no domínio das políticas culturais é, também, a demonstração, cada vez mais forte, de que não pode haver a defesa dos grandes, e genuínos, valores da arte e da cultura num sistema de permanente precariedade. O “estado a que isto che-gou”, para recuperar as palavras do Capitão Salgueiro Maia, carece de uma mais activa e responsável attitude. Um número como 0,4% não é só o espelho da “falta de credibilidade do Ministério da Cultura”, na expressão de José António Pinto Ribeiro, Ministro. É também um número que traduz a conformação habitual e o descrédito que, todos os dias, dedicamos à área que, nunca é suficiente recordar, mais con-tribuiu para o produto interno bruto da União Europeia. Se é pouco é também porque não soubemos exigir mais.

2. Carlos Porto faleceu a 29 de Outubro. Eminente crítico e presi-dente honorário da Associação Portuguesa de Críticos de Teatro, a sua obra – nomeadamente 10 anos de teatro e cinema em Portugal, 1974 – 1984 (com Salvato Teles de Menezes, Editorial Caminho, 1985) e Em Busca do Teatro Perdido, 2 vols. (Plátano Editora, 1973) - per-manecem como exemplo do que deve ser o olhar de fora da cena, o sentido etimológico da palavra obscena. Quando nos preparamos para celebrar o segundo aniversário desta revista, é o seu exemplo de generosidade crítica que queremos prosseguir.

3. E você, vestia a camisola da OBSCENA?

Tiago Bartolomeu Costa

NOVEMBRO / DEZEMBRO .08

7 EDITORIAL

textos Miguel MagalhãesJosé SoeiroAdolfo Mesquita NunesJosé Luís FerreiraLuiz OosterbeekCristina LeonardoSérgio TreffautLuís SerpaPedro Costa

NA PARTIDA DE CARLOS PORTO (1930-2008)

texto Eugénia Vasques

O MERCADOR DE VENEZADE WILLIAM SHAKESPEARE,

ENCENAÇÃO DE RICARDO PAIStexto João Paulo Sousa

DANIEL JONASO MERCADOR DE VENEZA

EM NOVA TRADUÇÃOtexto Elisabete França

LA DANSEUSE MALADECOREOGRAFIA DE BORIS CHARMATZ

texto Gérard Mayen

L'APRÈS-MIDI (D'UN FAUNE)COREOGRAFIA DE RAIMUND HOGHE

texto Franz Anton Cramer

GOING TO THE MARKET, TWO DRAWINGS e MY FATHER'S DIARY

PERFORMANCES DE GUY DE CONTETtexto Florent Delval

BERLIM - SÃO PETERSBURGO225 ANOS DO TEATRO

MARIINSKY EM BERLIMtexto João Carneiro

BESTAS DE LUGAR NENHUM,DE UZODINMA IWEALAtexto António Quadros Ferro

MR. NORRIS CHANGES TRAINS E GOODBYE TO BERLIN DE CHRISTOPHER ISHERWOODCABARETENCENAÇÃO DE DIOGO INFANTEtextos João Carneiro e Tiago Bartolomeu Costa

JOGO DE CENAFILME DE EDUARDO COUTINHOtexto Tiago Manaia

ESPECTÁCULOS

LIVROS

FILMES

9

NOVEMBRO / DEZEMBRO .08

ÍNDICE

38

10

42

44

48

50

52

54

46

68

72

56

60

62

66

70

O PORQUÊDE UM DOSSIÊ

ORÇAMENTO DE ESTADO 2009

ARRITMIA

DIAS DO JUÍZO

(RESPEITANDO JÁ

O ACORDO ORTOGRÁFICO)

O PORQUÊ

ÍNDICE

DE UM DOSSIÊ

Coordenado por Adolfo Mesquita Nunes, André Dourado, José Soeiro, Miguel Magalhães e Tiago Bartolomeu Costa. Concepção visual de Martim Ramos/Kameraphoto

ORÇAMENTO DE ESTADO PARA A CULTURA:ESBOÇO DE UMA RESPOSTAtexto Miguel MagalhãesUM MINISTÉRIO EM VIAS DE EXTINÇÃO?texto José SoeiroUM NOVO PARADIGMA NAS RELAÇÕES ESTADO/PRIVADOS?texto Adolfo Mesquita Nunes

MAIS POR MENOStexto José Luís FerreiraPATRIMÓNIO CULTURALMAIS UM POUCO DO MESMOtexto Luiz OosterbeekEDUCAÇÃO ARTÍSTICA E ENSINO ARTÍSTICOtexto Cristina Leonardo

CINEMA E AUDIOVISUAIStexto Sérgio TreffautPOLÍTICA CULTURAL PORTUGUESANA ERA DA GLOBALIZAÇÃO

texto Luís SerpaECONOMIA DA CULTURA

texto Pedro Costa

12

14

18

22

24

27

28

32

34

10

NOVEMBRO / DEZEMBRO .08

ARRITMIAO. E. 2009

Num país em que o Orçamento de Estado é, no que respeita ao sector da Cultura - e a quase todos os outros sectores da vida nacional - a sua princi-pal fonte de financiamento, a OBSCENA não podia deixar de ignorar o OE 2009, tanto mais que sendo o último deste Governo é o primeiro do actual Mi-nistro da Cultura.Sendo o último deste Governo de José Sócrates, pode dizer-se que vem confirmar que, no discurso e na prática, a Cultura não foi uma sua prioridade. A única preocupação notória do Primeiro-Ministro neste sector foi a duvidosa solução encontrada para a Colecção Berardo e a remodelação gover-namental que nela gerou uma quase radical mu-dança de discurso que se pode pensar sê-lo tam-bém de política.É neste sentido que se podia perceber que as op-ções do plano, elaboradas por um novo Ministro, revelassem novidades, mas não de uma forma tão radical que parece estarmos perante um projecto para quatro anos e não apenas para um, quando o que seria de esperar era que este fosse o ano da consolidação das políticas elaboradas há mais de trés anos no princípio da actual legislatura. José António Pinto Ribeiro aceitou o cargo já com um orçamento aprovado e consciente de que aque-le que teria a sua assinatura seria também um profundamente afectado por inevitáveis pressões eleitoralistas. O que, por maioria de razão, invali-dava o sentimento (fatal, infeliz ou pragmático, de-pendendo da crença) de “fazer mais com menos”.De facto, as Grandes Opções do Plano para 2009 apresentam mais um decréscimo orçamental, ao mesmo tempo que, fixando-se em três eixos – Lín-gua, Património e Indústrias Criativas e Culturais - que não só não indicam nada de novo como gene-ralizam prioridades, abrem largas à imaginação retórica e à promessa que se pressente (para não dizer que se sabe) falha e, consequentemente onerosa para os que se seguirem. E mesmo que em Novembro de 2009 o Partido Socialista repita a vitória, dado o historial sucessório de ocupantes do Palácio da Ajuda, nada nem ninguém nos garante que o actual seja também o próximo Ministro. Ele próprio, já veio dizer que “o Ministério da Cultura não tem credibilidade”, muito pela herança obtida. O que dá todo um novo significado às declarações do Ministro que, em Comissão Parlamentar no passado dia 19 de Novembro acusou os anteriores Ministros de “nos ultimos anos desperdiçarem a oportunidade de executar, de gastar bem, um

orçamento annual inteiro do MC”, ficando por executar “um total de 259 milhões de euros”. Ou seja, mais do que a verba prevista para 2009: 212,7 milhões de euros. Acreditando ser capaz de inverter a norma, José António Pinto Ribeiro anunciou medidas para evitar o desperdício através de uma “execução orçamental aturada e rigorosa” (Público, 20 Novembro).Ora, o Ministro parece não perceber que o senti-do de Estado não permite disparar sobre os seus antecessores para se desculpar ainda antes de ter mostrado trabalho, querendo à força ignorar que todos eles herdaram uma situação na qual “não tinham responsabilidades” e tiveram que a gerir como ele (e o único que não a herdou por a ter criado, Manuel Maria Carrilho, teve as dificul-dades inerentes à nova situação – e que, tendo criado um novo paradigma, não está, natural-mente, isento de “culpas”).Mas sejam ou não verdadeiras as declarações ao jornal Expresso de 15 de Novembro1, uma atribuição orçamental é sempre um teste ao peso politico de um Ministro e, dados são dados: 0,4% não é pouco. São amendoins de tesouraria.Amendoins esses que prolongam o desequilíbrio entre as Artes e a nova prioridade das Indústrias Culturais e Criativas, por um lado, e o Património, por outro; é omisso quanto às obrigações dos contratos-programa das Entidades Públicas Em-presariais (EPEs) - Teatro Nacional D. Maria, S. João e OPART (Companhia Nacional de Bailado/ Teatro Nacional S. Carlos); e apresenta um pro-grama de intervenção ao nível da língua, tenden-cialmente ideológico e perigosamente perene.

Este dossier é, por isso, uma plataforma de discussão, tão alargada quanto o tempo e a disponibilidade dos nossos colaboradores per-mitiram. Ao longo das próximas páginas dedi-camo-nos a observar o modo como nas Grandes Opções do Plano se traçam as linhas identitárias de uma politica cultural. Não sendo exaustivo na abordagem temática, e sendo assumidamente interventivo, este dossier não quer apenas diag-nosticar a situação. Não só esse trabalho está feito (nomeadamente nos vários dossiers que desde Outubro de 2007 temos vindo a publicar), como está na altura de enfrentarmos, com o pragmatismo equivalente à convicção ministe-rial de que este é o Orçamento e o plano indicado para “fazer mais com menos”.

1 Veja o desmentido em: http://www.parlamentoglobal.pt/parlamentoglobal/multimedia/video/2008/11/19/191108_CULTURA_EXPRESSO.htm

11

NOVEMBRO / DEZEMBRO .08

ORÇAMENTO DE ESTADO

PARA A CULTURA: ESBOÇO DE UMA RESPOSTA

Na sequência do guião de entrevista

proposto ao Ministro da Cultura pela

OBSCENA no passado mês de Junho

– tentativa de entrevista nunca obtida -

procurámos encontrar algumas dessas

respostas na proposta de Orçamento de

Estado para o Ministério da Cultura para

2009 (entretanto aprovado na generali-

dade pela maioria socialista).

texto Miguel Magalhães

A análise do relatório das políticas sectoriais que acompanha

a Proposta de Lei 1 permite encontrar algumas dessas res-

postas, embora raras vezes se resumam a mais do que uma

declaração de intenções (por exemplo: “Ao longo do ano,

serão reforçados os mecanismos de parceria interministe-

rial para garantir maior eficácia à intervenção cultural do

Governo”; nada mais é acrescentado).

O referido guião (disponível na OBSCENA 13/14, Junho/

Julho 2008) cobria essencialmente as seguintes áreas: o

subfinanciamento e a estrutura orgânica do Ministério da

Cultura, a articulação interministerial e como esta se reflec-

tiria nas questões relacionadas com a assinatura do Acordo

Ortográfico ou mesmo com o plano de promoção do Algarve

desenhado pelo Ministério da Economia, no Verão passado; o

audiovisual e os seus modelos de financiamento, o estatuto

dos profissionais do sector cultural, o património e o ensino

artístico, o apoio às artes, a mobilidade, a representação in-

ternacional, o mecenato e as questões relacionadas com a

economia da cultura.

Naturalmente, nem todas estas questões têm de ser respon-

didas pelo Orçamento de Estado, mas no caso deste Ministro,

que apresenta o seu primeiro orçamento, este documento

carrega uma carga simbólica adicional, sendo a forma mais

aproximada, nesta altura, para aferir as suas ideias para o

sector.

Um orçamento de crise

O orçamento para o Ministério da Cultura para 2009 deverá

cifrar-se em 212,6 milhões de euros, correspondendo a 0,4%

do Orçamento de Estado. Mesmo não fazendo a defesa da

demagógica mate do 1% do PIB, não deixa de ser um pouco

constrangedor o peso da Cultura no Orçamento de Estado.

À primeira vista parece haver uma preocupação em estrutu-

rar em eixos prioritários de acção (Língua, Património, Artes

e Indústrias Criativas e Culturais), aliás, à semelhança do que

Manuel Maria Carrilho fez nos anos 90. O principal destaque

é dado às questões da Língua, como vem sendo anunciado

desde que este Ministro tomou posse no início do ano. São

apresentadas um conjunto de iniciativas para a promoção da

Língua, tanto ao nível das redes existentes, e a criar, da CPLP

mas também ao nível da digitalização de arquivos e corres-

pondente disponibilização online. Ao nível do património

anuncia-se um pacote abrangente de investimentos de rea-

bilitação do património edificado, assim como a disponibili-

zação ao público dos acervos bibliotecários e de imagens. É

anunciada a criação de um fundo de capital de risco para a

promoção das indústrias culturais e criativas e um conjunto

de medidas acessórias de promoção das mesmas activi-

dades. Há também referências a ajustamentos na atribuição

de subsídios a fundo perdido na área dos audiovisuais e a um

alargamento aos possíveis beneficiários do apoio do Estado

às Artes. Por fim, faz-se uma breve referência ao plano de

promoção e internacionalização das artes nacionais para o

ano de 2009, nomeadamente o plano de participações em

eventos internacionais, tais como a Bienal das Artes Visuais

de Veneza ou a Bienal de Arquitectura de S. Paulo.

Não querendo promover uma leitura enviesada das Grandes

Opções do Plano, ficam, no entanto, muitas das questões por

responder e que deveriam apontar uma maior definição es-

tratégica do actual Ministério da Cultura. Questões como a

selecção e formação de quadros especializados do sector cul-

tural ou relacionadas com o estatuto dos profissionais do sec-

tor continuam por resolver. Um assunto delicado, e também

por responder, diz respeito à posição do Ministério da Cultura

em relação ao Ensino Artístico e à necessária articulação in-

terministerial como garante das condições necessárias para

uma adequada aprendizagem das disciplinas artísticas, tanto

no ensino geral como profissionalizante e especializado. Não

encontrámos quaisquer sinais, de igual forma, no sentido da

promoção de formação artística avançada, grande lacuna na

formação da classe artística portuguesa e único garante de

fixação dos mesmos no país. Nos últimos anos, temos assis-

tido ao movimento de jovens e adultos qualificados que pro-

curam no exterior mais e melhor formação ou simplesmente

empregos para o exercício das suas qualificações, sendo que

a classe artística é uma das classes profissionais mais atingi-

das por esse fenómeno.

Em suma, se quiséssemos fazer o exercício de fazer da

análise deste orçamento uma reacção parcial às principais

questões colocadas ao senhor Ministro no mês de Junho,

12

NOVEMBRO / DEZEMBRO .08

DIAS DO JUÍZO

Falar em quanto vale o sector passa por saber quanto se gasta, efectivamente, em cultura em Portugal. Normal-mente olha-se apenas para o Orçamento do Ministério da Cultura e eventualmente pensa-se nos gastos culturais da Administração Local. No entanto, e a título de exemplo, este ano há que olhar também para o Ministério das Finan-ças, onde estão as três entidades públicas empresariais - os teatros nacionais (D.Maria II e S. João) e OPART (S. Carlos/Companhia Nacional de Bailado) e para o Ministério da Economia e Inovação, que gere projectos como o do Nú-cleo Museológico de Belém/Museu dos Coches (já para não falar do apoio a eventos diversos promovidos pelo Instituto do Turismo de Portugal).Objectivamente, deve contabilizar-se o orçamento do Ins-

tituto Camões (sob tutela do Ministério dos Negócios Es-trangeiros) como despesa cultural, bem como o orçamento parcelar que as Fundações destinam a esta área, o de todas as instituições que mantêm museus (caso de outros Minis-térios e muitas empresas públicas e privadas), os quanti-tativos de bolsas e prémios independentemente de quem os atribui desde que tenham recorte cultural, etc. E, para ser bem preciso, tentar ainda perceber quais os custos que a Igreja Católica - com o Estado a grande detentora de património cultural no nosso país - tem com a manutenção e conservação do seu património imóvel e móvel com valor cultural e, porque não, identificar o consumo privado em bens e serviços culturais. Amplo programa para um ano.

Língua, Património ou Economia da Cultura são áreas de ac-tuação importantes, mas não constituem verdadeiramente uma orientação estratégica de longo prazo. O investimento na reabilitação do património ou a promoção do emprego criativo e da língua estão em consonância com algumas das tendências contemporâneas no domínio do policy-making cultural internacional. No entanto, este orçamento e a politi-ca sectorial proposta não parecem resolver ou sequer atacar os problemas estruturais do sector cultural português.

Que politica cultural?Numa área como a Cultura o dinheiro nunca é suficiente e, num país como Portugal, o financiamento das mais diversas áreas artísticas ou a reabilitação do património assume um peso fundamental, não só para a sobrevivência dos profis-sionais do sector ou das instituições culturais, mas porque numa economia de serviços, com ambições ao nível do turis-mo mais ou menos qualificado, o património edificado exige algumas condições. Por outro lado, as políticas culturais em Portugal nunca promoveram a emancipação das instituições e dos seus profissionais da dependência do financiamento estatal. E, na realidade, também não é este orçamento que se propõe fazer isso. Ou seja, nada é referido quanto à eterna questão da devolução de poder às instituições culturais, a outorga de uma maior autonomia administrativa e financeira às organizações dependentes do Estado. Uma devolução que obrigue as ditas organizações a encontrar mecanismos de financiamento alternativos aos providenciados pelo Estado, e a definir de forma independente, dentro do respeito pela sua missão fundacional, o seu campo de actuação. Este mecanismo devolutivo está intimamente relacionado com a promoção de novos modelos de governação das mesmas or-ganizações. Quando nos referimos a organizações culturais não referimos só às da esfera do sector público, mas tam-bém às do sector privado, que tem de lidar com questões semelhantes ao nível do bom governo das suas orgânicas, e que, de uma forma ou outra, contam com a generosidade do financiamento estatal .

Esta proposta de orçamento de Estado ainda não traz as respostas necessárias às questões mais prementes que se colocam ao sector cultural português e que estão, na sua maioria a montante de todos os eixos prioritários de acção propostos. Parece-nos que o principal problema e que, im-plicitamente, comportaria uma mudança de paradigma do modo de funcionamento do relacionamento entre o Estado e o sector da cultura, tem a ver com a necessidade de in-verter esse relacionamento. Este deverá fazer-se de baixo para cima, ou seja a devolução de poder e responsabilidades, referida anteriormente, deveria significar uma maior inde-pendência na condução e gestão das instituições, com impli-cações ao nível do financiamento das artes, da promoção do património material e imaterial ou da formação de quadros, entre tantas outras dimensões. Esta inversão deve, em úl-tima análise, libertar o próprio Ministério da Cultura dos mais diversos encargos, obrigações e responsabilidades, di-sponibilizando os seus recursos de forma menos onerosa e mais diversificada.

QUAL O PESO DA CULTURA NO ORÇAMENTO DE ESTADO?

1 Consulte o documento em http://www.dgo.pt/OE/2009/Proposta/Relatorio/rel-2009.pdf. A secção relativa ao Minsitério da Cultura encontra-se entre as páginas XX e XX.

13

NOVEMBRO / DEZEMBRO .08

DIAS DO JUÍZOO. E. 2009

EM VIAS DE EXTINÇÃO?Desde 1996 que se tornou um dado relativamente adquirido a existência de um Ministério da Cultura em Portugal. Pas-saram, entretanto, 12 anos e balanços contraditórios se poderiam fazer acerca do caminho percorrido.A cultura é um território de disputa, como o são todos os campos sociais. Trata-se sempre de uma luta pela legi-timidade das classificações e pela inclusão ou exclusão, na noção de cultura, de um conjunto de práticas que, de modo genérico, poderíamos relacionar com a mediação simbólica da nossa existência. As políticas culturais, bem como o peso relativo que lhes é atribuído no Orçamento de Estado, estão no coração dessa disputa. Seria, evidentemente, absurdo avaliar as políticas culturais apenas pelo dinheiro que lhes cabe num Orçamento. As dinâmicas culturais não depen-dem exclusivamente da acção directa do Estado, como nem sempre são reféns completas do mercado – realidades tão diferentes quanto as contra-culturas urbanas, a produção independente e não financiada ou a disseminação de consu-mos culturais resultantes das novas tecnologias poderiam ser alguns exemplos para pensar.

texto José Soeiro

UM MINISTÉRIO

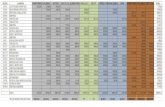

Os números falam por si e fazem sombra à ambição das Grandes Opções do Plano traçadas pelo Ministro da Cultura. Pode haver discurso se não existirem verbas? As dinâmicas culturais não dependem exclusivamente da acção directa do Estado, como nem sempre são reféns completas do Mercado, mas o Estado tem um papel a cumprir. E orçamento?

Fonte: Relatórios do Orçamento do Estado

14

NOVEMBRO / DEZEMBRO .08

ARRITMIA

Contudo, o Estado tem um papel determinante, entre outros

aspectos, na criação de equipamentos culturais, na preser-

vação do património material e imaterial, no apoio às artes e

à criação, na promoção de uma democracia cultural que crie

condições de diversificação dos repertórios de todos. Esse

reconhecimento do papel das políticas públicas, que faz hoje

consenso no discurso político e no senso comum hegemónico,

não significa que elas próprias não sejam atravessadas por

diferentes concepções e perfis ideológicos: mais ou menos

mercantis ou condicionadas pelo mercado; mais ou menos

patrimonialistas; invocando a cultura enquanto uma espécie

de “reserva da memória”, da “consciência colectiva”, da iden-

tidade ou até da “essência nacional”, ou reconhecendo-lhe

o carácter múltiplo, histórico e conflitual; acentuando mais

ou menos a promoção da criação e da inovação culturais; de

pendor mais elitista ou mais democratizador; o que é certo

é que a política cultural nunca é neutra. E a força de uma

política pública democrática, recusando o paternalismo e a

tentação da instrumentalização, é exactamente defender o

carácter de serviço público da cultura, a especificidade dos

bens culturais, a necessidade de um mercado assistido que

retire a cultura das meras lógicas de acumulação de capital,

sejam elas mais ou menos selvagens, que constituem um en-

trave à liberdade de criação.

O Orçamento de Estado, porque exprime as escolhas sobre o

papel do Estado e as prioridades das políticas públicas, per-

mite então avaliar a importância dada às políticas culturais. E,

de um modo mais concreto do que a discussão das nomencla-

turas e das estruturas orgânicas da tutela, é a oportunidade

de perceber qual é de facto o peso relativo desta área quando

se decide o que é importante para o país.

Um breve olhar sobre a evolução das verbas atribuídas ao

Ministério da Cultura no total da despesa do Estado permite

tirar duas conclusões imediatas. Em primeiro lugar, que essa

verba tem estado muito longe do mítico 1%, número fétiche

importado de França, mas que constitui uma meta simbólica

sobre o reconhecimento real deste sector na política de um

Governo. Mas, além disso, permite verificar que as verbas

reservadas à Cultura têm descido, em termos relativos, de

forma contínua e acentuada nos últimos 8 anos. Mesmo em

números absolutos, essa verba sofre variações, mas não tem

uma tendência de aumento progressivo – o que deve ser caso

único, se comparado com os restantes sectores do Estado. O

ano de 2009 acentuará esta tendência de forma expressiva: o

Orçamento voltará a diminuir. O Ministério da Cultura, irre-

levante já, caminha progressivamente para a inexistência.

A discussão sobre o Orçamento de Estado para 2009 fica mar-

cada, idelevelmente, por outros episódios que marcaram as

escolhas políticas dos últimos dois meses: o aval de 20 mil

milhões de euros para os bancos e a nacionalização do BPN,

um banco com um buraco que se aponta ser de 800 milhões

de euros, resultado de uma gestão incompetente e de opera-

ções de falsificação contabilística e aventuras em off-shores,

buraco esse que será coberto pelo dinheiro dos contribuintes.

Este contexto torna ainda mais ridículo o valor de que falamos

quando falamos do orçamento para a Cultura. É que o total

desse orçamento é pouco mais de ¼ do buraco do BPN que os

nossos impostos vão pagar. E é, já agora, cerca de um décimo

do orçamento reservado para a Defesa no próximo ano. Só

isto, poderia ser um tosco retrato do país.

Mas a discussão acerca do Orçamento para este ano tem ain-

da uma outra particularidade. É que, e daí a vantagem de um

comparação minimamente diacrónica, ele consagra o desres-

peito do compromisso do Governo de, “em matéria de finan-

ciamento público da cultura”, “reafirmar o sector como prior-

idade na afectação dos recursos disponíveis”, estabelecendo

“neste sentido, a meta de 1% do Orçamento de Estado dedi-

cada à despesa cultural”, como “referência de médio prazo”

necessária a “retomar a trajectória de aproximação interrom-

pida no passado recente”. Na verdade, não há sequer uma

trajectória de aproximação desse objectivo – o que permitiria

inferir que, mesmo que sem chegar lá, se estaria a percorrer

um caminho –, acentuando-se, pelo contrário, a divergência

com a palavra dada aquando da aprovação do Programa de

Governo. Com efeito, nem este Ministro nem a Ministra an-

15

NOVEMBRO / DEZEMBRO .08

ARRITMIAO. E. 2009

terior tiveram nenhuma capacidade de dotar o Ministério dos meios para uma política cultural consequente. Daí que só as rivalidades mesquinhas que fazem a cultura do poder autorizem Isabel Pires de Lima, ela também uma ministra falhada, a ironizar com o seu suces-sor a propósito do Orçamento: “a pouca verba que recebeu não deve afligí-lo. Prometeu fazer mais com menos, o Ministro das Finanças fez-lhe a vontade”.De facto, é bom lembrar que José António Pinto Ribeiro teve uma entrada de leão e tomou posse anunciando, com pompa e circuns-tância, que iria “fazer mais com menos”. Viriam as parcerias com as empresas, a vontade de “trazer o mercado aos agentes culturais, demonstrando o interesse e a rentabilidade do sector”, o estímulo do mecenato (anunciando-se, inclusivamente, a intenção de fazer uma nova lei sobre este assunto), a sensibilização dos agentes económicos e financeiros para a importância da actividade cultural. Era o mercado a salvar a cultura do desinvestimento público. O Ministro foi mesmo ao Parlamento apresentar-se, na Comissão, como um fundraiser (a expressão é sua...), alguém com uma enorme capacidade de negocia-ção, com conhecimento suficiente do mundo dos negócios para con-taminar os agentes do campo económico com a sua “paixão pela cul-tura” ou, mais prosaicamente, para transformar algumas actividades do campo cultural em fontes de capital simbólico de que empresas e investidores poderiam beneficiar, associando-se a elas, em troca de algum financiamento.Acontece que há aqui um enorme paradoxo. Como podemos acredi-tar que o Ministro possa ser um bom “angariador de fundos” para a cultura, uma pessoa capaz de entusiasmar investidores privados para parcerias na área do património ou da criação, se ele se revela incapaz de sensibilizar o próprio Conselho de Ministros de que faz parte para a importância do investimento nesta área? E que autoridade tem o Ministério para fazer o discurso da “rentabilidade” deste investimento se o próprio Governo de que é parte integrante desmente da forma

mais enfática possível, através deste Orçamento, essa convicção?A política cultural vem sofrendo dias difíceis e opções erradas. A re-forma da Administração Pública desagregou estruturas e, paradoxal-mente, acabou por, em alguns casos, burocratizar procedimentos e cadeias de decisão (é conhecido o exemplo do IGESPAR). Os museus confrontam-se, em muitos caos, com dificuldades financeiras que bloqueiam o seu funcionamento. O financiamento às artes continua a acentuar fortemente as assimetrias regionais, a não ser objecto de fiscalização, a afastar as novas estruturas, a gerar descontinuidades (o alargamento das “entidades beneficiárias” dos apoios estatais, de-fendido pelo Governo como uma mais-valia do seu novo regulamento, é obviamente uma manobra de diversão num contexto de redução drástica dos recursos). As redes de cine-teatros estão, quantas vezes, paralizadas em termos de programação. Os serviços educativos, Bi-bliotecas, a formação de públicos vão tendo dificuldades em respirar – quanto mais, portanto, em reforçar a sua acção. E o grande orgulho dos Governantes são as obras de fachada, os grandes eventos, a in-jecção de somas desproporcionadas em um ou dois acontecimentos mediáticos e de grande promoção: Berardo e o Hermitage são apenas os dois exemplos principais, as meninas dos olhos do Governo nos úl-timos tempos. A cultura asfixia, mas o Turismo brilha. O Ministério da Cultura, assim transformado numa espécie de Secretaria de Estado do Turismo, agradece: à falta de uma estratégia sustentada e aposta-da no longo prazo, à falta de recursos para apoiar a criação, promover a recuperação do património ou o acesso alargado ao bens culturais, lá vêm os grandes eventos render alguns minutos de fama.O actual Ministro é, portanto, a continuação desta política, a perpetua-ção das suas dificuldades e a incapacidade de afirmar um projecto sólido e de obter os meios para o levar adiante. Mais palavra azeda, menos palavra doce, a extinção do Ministério da Cultura continua, paulatinamente. Até ao Orçamento final.

José Soeiro é sociólogo e foi deputado na última sessão legislativa pelo Bloco de Esquerda, integrando a Comissão Parlamentar de Educação e Cultura.

16

NOVEMBRO / DEZEMBRO .08

ARRITMIA

Um dos aspectos mais salientes deste OE é a duplicação (atingindo um valor de 24 milhões de euros) do Fundo de Fomento Cultural. Sob esta designação encontra-se um dos mais importantes instru-mentos financeiros do Ministério da Cultura e esconde-se aquilo que é desde sempre considerado como o “saco azul” dos Ministros da Cultura. Formalmente, o Fundo de Fomento Cultural (FFC) é um fundo autónomo, criado ainda antes da revolução, em 1973, no âmbito da então Direcção-Geral dos Assuntos Culturais e alterado em 1980 e 1987. As verbas de que dispõe resultam de receitas próprias do MC e do “esforço nacional” do Orçamento de Estado, e a ampla lista das suas “várias” atribuições permite-lhe financiar legalmente o que quer que seja:

- Prestar apoio financeiro às actividades de promoção e difusão dos diversos ramos da cultura.- Subvencionar acções de defesa, conservação e valorização dos bens culturais.- Subsidiar a realização de congressos, conferências, reuniões, missões e outras iniciativas de natureza cultural, e bem assim, a participação em manifestações semelhantes que tenham lugar no estrangeiro.- Custear a divulgação, interna ou externa, dos programas e realizações culturais e artísticas.- Financiar estudos e investigações de carácter cultural.- Conceder subsídios e bolsas para outros fins de acção cultural.

O órgão máximo do FFC é o Conselho Administrativo, constituído pelo Secretário-Geral do Ministé-rio, que preside, pelos Directores do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológi-co (IGESPAR), da Direcção-Geral das Artes ( DGARTES), da Direcção-Geral do Livro e das Bibliote-cas (DGLB), do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) e por um representante do Ministério das Finanças.A gestão administrativa e financeira do FFC é assegurada pela Secretaria-Geral através de uma estrutura informal, e é gerido por simples despa-chos da tutela, que atribui as suas verbas como bem entende.A permanência de um Fundo deste tipo e dimensão num ministério com as limitações financeiras do MC é antes de mais uma confirmação da ausência de verdadeiras políticas culturais, bem pro-jectadas e baseadas no real conhecimento da realidade cultural nacional, e é ainda, em relação aos seus próprios institutos e direcções-gerais, um reconhecimento implícito da real falta de autono-mia e meios destes últimos e dos seus responsáveis. Estes têm assim de levar à tutela boa parte das decisões que querem tomar, atendendo à sua crónica sub-dotação, o que diminui certamente a eficácia do papel de condução política e coordenação que o Ministro ou Secretário de Estado deveriam ter, a favor de uma imersão destes nos problemas de dia a dias dos seus serviços . “De minimis non curat Praetor”, já diziam os romanos, que percebiam alguma coisa da gestão de con-juntos. O dinheiro a mais que encontramos agora no FFC é certamente aquele que desapareceu dos orçamentos do IGESPAR ou do Instituto dos Museus e Conservação, os recordistas de cortes orçamentais em 2009.

A presença de um fundo autónomo, de recurso para emergências (por exemplo aquisições de obras de arte de importância nacional, apoios casuais e de difícil previsão, estudos, etc) é tolerável e pode até constituir um elemento racional de gestão política e financeira, mas sempre e quando constitua um ponto residual no orçamento do MC. A duplicação do Fundo de Fomento Cultural no Orçamento de Estado de um ano eleitoral merece ainda uma outra leitura, que não pode ser escamoteada: é a constituição de um tesouro de guerra que permite alocar livremente fundos e tapar buracos, satis-fazer clientelas políticas e corresponder a reinvidicações mediaticamente presentes, garantindo a Pax cultural e disfarçando o eventual falhanço ou inexistência de políticas. Em suma, é a afirmação não de uma política cultural mas de uma cultura para a política.

FUNDO DE FOMENTO ELEITORAL?

17

NOVEMBRO / DEZEMBRO .08

ARRITMIAO. E. 2009

No OE são várias as referências a uma

articulação mais estreita com o sector

privado. Mas se aquilo que se pretende

são mais do que meras folhas de papel

que nunca passam das intenções e se

perdem no informalismo, então há muito

por explicar para podermos saber se este

novo modelo vem desempenhar um papel

positivo no sector.

UM NOVO

PARADIGMA NAS

De há muito que se vem ouvindo, em vários sectores, a

propósito e a despropósito, da necessidade de associar ope-

radores privados ao exercício das funções tradicionalmente

cometidas ao Estado.

Esta insistência na consagração de novos modelos relacio-

nais não vem, como seria de esperar, no sentido de apurar

uma reflexão sobre qual deve ser, afinal de contas, o papel

do Estado nas políticas do futuro mas, tão somente, no sen-

tido de encontrar mecanismos para, dentro do possível, e

sem perder o domínio e a autoridade, o Estado se tornar um

pouco mais racional e eficaz nas suas escolhas.

Esses novos modelos relacionais vêm sendo designados de

“parcerias”, termo que já entrou no nosso léxico político e

que tem servido para, de uma forma confusa, quase delibe-

rada, anunciar uma suposta mudança de paradigma do papel

do Estado.

O OE deste ano, para o sector da cultura, não escapa a esta

nova moda e, por várias vezes, de forma até insistente, refere

a opção governativa pela criação e desenvolvimento de par-

cerias com operadores privados.

De facto, o OE associa a promoção da eficácia cultural da

despesa programada ao aumento de parcerias ou de fun-

cionamento em rede com instituições privadas, assim como

insiste na necessidade de rever os apoios concedidos, segun-

do regras de transparência e avaliação, convertendo subsí-

dios a fundo perdido em contratos de prestação de serviço

público celebrados com os operadores privados.

Acontece, porém, que as referências à consagração, não

necessariamente generalizada mas seguramente não re-

sidual, de parcerias entre o Estado e entidades privadas

não vem acompanhada dos elementos necessários para, ao

certo, ficarmos a perceber o que são e ao que vêm estas par-

cerias.

E não me refiro apenas aos domínios, algo nebulosos, em

que o Governo parece admitir querer introduzir estas parce-

rias, mas igualmente, à concreta definição do modelo relacio-

nal com o operador privado, nomeadamente no que respeita

à repartição das responsabilidades inerentes à contratualiza-

ção em causa.

Ora, a definição desses aspectos é essencial para entender-

mos o que pretende efectivamente o Governo com estas par-

cerias. A não ser, claro está, que as parcerias de que se fala

no OE mais não sejam do velhos protocolos, sem qualquer

tipo de novidade ou capacidade de mudança, e não corres-

pondam afinal ao que actualmente, e com propriedade, se

vem entendendo que são parcerias contratuais com opera-

dores privados.

Na verdade, o termo “parceria” remete, em termos con-

tratuais, para uma forma de cooperação entre autoridades

públicas e operadores económicos privados, tendo por objec-

tivo assegurar o financiamento, a construção, a renovação, a

gestão ou a manutenção de uma infra-estrutura ou a presta-

ção de um serviço público.

E, nesse prisma, faz algum sentido, sobretudo para aqueles

que, como eu, não vêem no Estado o sacrossanto papel de

faz-tudo cultural, que sejam ponderados novos modelos rela-

cionais através dos quais o Estado se associa aos operadores

privados para a prossecução das políticas culturais que, até

com a ajuda destes, vai definindo.

Mas se é disso que se fala no OE, se aquilo que se pretende

são mais do que meras folhas de papel que nunca passam

das intenções e se perdem no informalismo, então há muito

por explicar para podermos saber se este novo modelo vem

desempenhar um papel positivo no sector.

Aliás, nem aqueles que desconfiam da intervenção privada

nesta matéria podem estar devidamente assustados nem

aqueles que há muito pedem, como eu, que o Estado comece

a sair de cena podem estar satisfeitos com aquilo que vem

descrito no OE. Porque nada se sabe.

RELAÇÕES

ESTADO/PRIVADOS?

texto Adolfo Mesquita Nunes

18

NOVEMBRO / DEZEMBRO .08

ARRITMIA

No essencial, a ideia de parceria assenta numa “repartição de responsabilidades”, subjacente a um contrato por via do qual uma entidade privada se obriga, perante o Estado, a assegurar o desenvolvimento de uma actividade tendente à satisfação de uma necessidade colectiva.Por norma, nesse contrato, o financiamento e a respon-sabilidade pelo investimento e pela exploração incumbem, no todo ou em parte, à entidade privada, cabendo ao Estado o acompanhamento e o controlo da execução do projecto de parceria, de forma a garantir que são alcançados os fins de interesse público subjacentes.

E se assim é, e não se vê que assim não possa ser, não basta aventar a ideia de celebrar parcerias com privados para, de um assentada, esclarecer o que quer que seja. E é por isso que, perante o que vem descrito no OE, as perguntas não podem deixar de sair em catadupa.

Processos de selecção

Na verdade, qual o papel do Ministério, ou do Estado, no pro-cesso de definição, concepção, preparação, concurso, adju-dicação, alteração, fiscalização e acompanhamento global dessas parcerias?Seria importante que o Governo explicasse, ao certo e com rigor, de que parcerias fala, em que sector ou actividade, com que transferências de risco e responsabilidade. Como igualmente seria importante saber como serão esco-lhidos os parceiros privados, nomeadamente no que toca à concessão de apoios (antes atribuídos a fundo perdido) uma vez que aqui se não pode conceber que o Estado possa con-tratualizar com privados às margens das regras que acomo-dam a contratação estadual.

A este respeito, aliás, impor-se ia saber quais as regras aplicáveis à futura selecção do parceiro privado, qual a gre-lha de avaliação que lhe estará associada, de molde a per-mitir o controlo da imparcialidade ao longo de todo o proces-so, quais os comandos destinados a fazer cumprir o respeito do princípio da igualdade de tratamento ao longo de todo o processo e quais as garantias de objectividade subjacentes a esta selecção.

Igualmente, no sensível sector em que estamos, é de limi-nar bom senso perguntar, para conhecer, quais as limita-ções desenhadas para evitar que o Estado, a pretexto de contratualizações com privados, intervenha, ainda mais (e, a meu ver, muito mal e muito nefastamente) na produção cultural, orientando-a pouco democraticamente para onde entender mais conveniente.Por outro lado, não se conhecem, nem sequer foram apon-tadas, as vantagens das parcerias relativamente a outras formas de alcançar os mesmos fins, questão que não é de menor importância porquanto pode indiciar uma mudança, eventualmente urgente, de paradigma quanto ao papel do Estado no âmbito do sector.

E não se julgue, destas palavras, que existe da minha parte uma qualquer desconfiança relativamente à contratualiza-ção de uma parceria com um operador privado. Antes pelo contrário. O que me parece é que o êxito de qualquer parceria, e em consequência qualquer juízo que sobre a ideia de parce-ria possa fazer-se, depende, em larga medida, do carácter completo do enquadramento contratual do projecto, e da determinação optimizada dos elementos que regularão a sua aplicação.

Do meu ponto de vista, uma parceria com um operador privado deve ser precedida de uma adequada avaliação e de detalhado e profundo estudo que aconselhe a melhor repartição possível dos riscos e das responsabilidades en-tre os sectores público e privado, em função da respectiva capacidade para assumir tais riscos e responsabilidades. Como também me parece essencial a rigorosa definição e previsão dos mecanismos que permitam avaliar regular-mente o desempenho do operador privado e acompanhar as evoluções que ocorrem no decurso parceria. Neste sentido, sou da opinião que o princípio da transpar-ência exige que tais elementos sejam fornecidos ao sector, a fim de permitir efectivamente compreender o que está em causa e se o que está em causa pode aplaudido. Até lá, e salvo o devido respeito, estas parcerias de que fala o OE não são mais do que protocolos sem valor ou inovação de maior.

Atendendo a que na explanação das políticas para o sector da Cultura constantes do OE 2009 existe uma preocupação no conhecimento da realidade cultural na sua vertente económica - “demonstrar o interesse e rentabilidade do sector”, “realização do estudo sobre o valor económico da Língua Portuguesa, “diagnosticar o mercado” – cabe perguntar qual é nele o papel do Observatório das Ac-tividades Culturais, tanto mais que a sua histórica ligação ao ISCTE lhe permite certamente elaborar estudos que vão para além dos aspectos mais propriamente culturais e sociológicos.É verdade que quaisquer estudos deste tipo ou outro podem ser pedidos às várias universidades por-tuguesas mas importa saber o que pensa este Ministério de um seu organismo e o que pensa fazer dele. Numa altura em que corre a possível extinção do OAC, com o que isso significa de interrupção dos estudos em curso – como o que recentemente permitiu conhecer dados relativos à leitura – é a sua ausência no texto em questão a manifestação da intenção de não contar com ele ab initio e da sua extinção?

ONDE PÁRA O OBSERVATÓRIO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS?

O. E. 200919

NOVEMBRO / DEZEMBRO .08

ARRITMIA

A questão dos recursos financeiros colo-cados à disposição das actividades cul-turais e artísticas é de natureza política, muito mais do que económica. É uma questão que interroga as missões funda-mentais do Estado, o conceito de socie-dade que propomos ou, em última análise, o paradigma humano que perseguimos.

“O compromisso do Governo, em

matéria de financiamento público

da cultura, é claro: reafirmar o

sector como prioridade na afecta-

ção dos recursos disponíveis. Neste sentido, a meta de 1% do

Orçamento de Estado dedicada

à despesa cultural continua a

servir-nos de referência de médio

prazo, importando retomar a trajectória de aproximação inter-

rompida no passado recenteDo programa do actual governo, cultura

MAIS POR MENOS

Quando o Ministro da Cultura afirma que “Fernando Pes-soa vale mais do que a PT, enquanto produto de exportação” está a incorrer numa confusão que, mais do que conceptual, chega a ser ontológica. Quando afirma, no documento de en-quadramento do Orçamento para 2009, que dará prioridade à criação de “um instrumento de mercado, dirigido ao investi-mento nas indústrias criativas e culturais, sob a forma de um fundo de capital de risco”, está a deixar-se deslumbrar por uma linguagem e por um aparelho ideológico que, se pode de facto responder com alguma eficácia a um determinado conjunto de mercados (ligados necessariamente às práticas artísticas reprodutíveis e, portanto, passíveis de industria-lização e de consumo de massas), deixa irremediavelmente de fora o coração mesmo da actividade de um Ministério da Cultura.Há que saber distinguir, em primeiro lugar, entre a actividade artística nuclear e as indústrias culturais. O gesto artístico de base, cadinho sem o qual o restante edifício não se sus-tenta, caracteriza-se por uma economia de protótipo, não re-produtível, não massificável, na qual o custo de investimento não pode de nenhum modo ser “rentabilizado” através de uma “cadeia de valor”. Se isto é verdade para algumas for-mas de artes visuais, como a pintura ou a escultura, é-o muito mais para as artes colectivas como o teatro ou a dança. Estas práticas artísticas sofrem da chamada “doença de Baumol”, assim teorizada, já nos anos 60, por este economista da cul-tura: em 1664, precisávamos de duas horas e doze actores para representar o Tartufo; em 2008, continuamos a precisar de duas horas e doze actores. Não há ganhos tecnológicos ou novos procedimentos que evitem este “impasse” produtivo. Ora, a criação artística colectiva implica, mesmo assim, um forte investimento em capital humano, implica formas de or-ganização complexas que, na sociedade em que vivemos, não podem estar dissociadas de custos importantes. E mesmo no que se refere a práticas artísticas mais industrializáveis, apenas a criação mainstream pode almejar à rentabilidade. O que, por um lado, exclui desde logo as práticas experi-mentais e que visam um conjunto de fruidores que não será necessariamente tão numeroso que permita economias de escala. Muito mais, neste mundo globalizado em que vive-mos, se nos reportarmos a um país pequeno com uma língua minoritária.A pergunta que devemos colocar a nós próprios desloca-se, então, para outro território, o da política. Devemos, enquan-to comunidade organizada, sustentar os custos da criação artística? Em caso afirmativo, porquê? O que equivale a per-

guntarmo-nos a que modelo de sociedade e de cidadão nos reportamos. Desejamos ser um mero conjunto de animais humanos, portadores das mesmas referências, pragmatiza-dos em função de simples resultados económicos e funcion-ais, tendentes ao consenso abúlico perante questões existen-ciais? Ou, pelo contrário, compreendemos o sentido crítico, a capacidade de elaboração, de invenção de novas formas, como algo de desejável? Queremos cidadãos independentes, trabalhadores com sentido de autonomia, ou meros deposi-tários da decisão hierárquica e da propaganda do poder? Trinta e quatro anos depois da nossa transição democrática, parece ser ainda difícil responder a uma questão tão simples. A mera confusão ente entretenimento e fruição artística (hoje tão comum que leva mesmo a Ministra cessante a defender, sem se rir, um Ministério da Cultura e do Turismo) deriva desta indecisão matricial. O poder esqueceu (ou já não quer saber) que a leitura poética do mundo ou a sátira são elemen-tos de inquietação, às vezes de ruptura, muito poucas vezes de coesão. Que a sua justificação última, mesmo de um ponto de vista cínico, poderá ser o facto de, no fundo, protegerem quem exerce o poder contra as suas piores derivas, permitin-do-lhes uma imagem crua do seu próprio excesso.

O direito à criação e fruição artísticas

O acesso à criação e à fruição artísticas, direito garantido em abstracto pelo art. 78º da nossa Constituição, contribui, de uma maneira que mercado algum sabe sequer avaliar, para a qualificação das pessoas e para a sua capacidade de interven-ção cidadã. O que, em última análise, justifica o investimento na criação artística, sem paninhos quentes, como um investi-mento nos cidadãos. Um investimento imperativo, de acordo com o sistema político-constitucional que (ainda) nos rege. Um investimento que, ainda por cima, é geometricamente cumulativo: Roger McCain chama “gosto”, no contexto da economia da cultura, a um “activo económico específico que provém tanto da formação específica para apreciar os bens culturais, como da quantidade de bens do mesmo tipo con-sumidos anteriormente”. O que, a um tempo, deita por terra o argumento populista de que deve dar-se ao povo aquilo de que o povo gosta e aproveita ainda para recolocar no sítio próprio a tal questão da “rentabilidade” do investimento.O problema, aparentemente, estará em saber como concre-tizar esse tal direito à criação e à fruição que a Constituição nos garante. Ultimamente, parece pensar-se que a eficácia nessa concretização poderá ser garantida através da apli-

texto José Luís Ferreira

22

NOVEMBRO / DEZEMBRO .08

ARRITMIA

cação ao domínio cultural das regras dessa coisa inefável a que

hoje se chama “gestão”. Que essa eficácia pode ser mensurável

através de qualquer coisa palpável a que não resistiríamos a

chamar “indicadores”. Assim se inventou a empresarialização das

estruturas públicas de criação, com a correspondente imputação

de modelos de gestão e de accountability que provêm da ideologia

dos mercados (não integrando sequer a recentíssima ideia de que

estes implodiram por força das suas regras internas).

Mito dos tempos modernos, a “gestão” seria pouco mais ou me-

nos uma ciência abstracta com virtualidades mágicas, capaz de

pôr finalmente os artistas nos eixos e revesti-los da seriedade

que a coisa económica exige. Por isso se nomeiam, neste peque-

no país confuso, banqueiros para cargos de topo na administra-

ção de processos culturais. Por isso se promovem as miríficas

parcerias público-privadas em que o estado investe e os privados

gerem. Por isso as EPEs do Ministério da Cultura se aparelham

de Conselhos de Administração ao lado (ou acima) da respectiva

Direcção Artística. Assim se compromete a lógica própria de uma

actividade simples, que não tem outra ciência senão a criação se-

gundo as suas regras próprias e a sua mediação com públicos

progressivamente mais alargados e penetrando mais fundo no

todo social, por um lado, e a boa administração de um orçamento

que se desejaria suficiente e gerido com probidade, por outro.

Assim se compromete, portanto, a “rentabilidade” específica de

um processo, em nome de uma outra rentabilidade que é inal-

cançável.

Uma questão política e económica

Neste contexto, não é de admirar que os orçamentos do Minis-

tério da Cultura desçam todos os anos até à patética fracção de

0,4% do Orçamento Geral do Estado na qual se encontram pre-

sentemente. Não se sabendo para o que serve nem se confiando

na dupla capacidade dos profissionais e das entidades públicas

para garantir a tal probidade, não se percebendo que não se

trata de um custo, mas sim de um investimento, é natural que

os Ministros das Finanças deste mundo procurem poupar aqui

uns tostões. Por falta de visão política ou pela afirmação de uma

visão política que, se fosse declarada às claras, seria conside-

rada inaceitável. Mas também por incompetência técnica, pela

incapacidade dos gestores políticos sectoriais de compreender o

fenómeno e tratá-lo na sua devida dimensão.

Fechando o círculo, repito que a questão da cultura é política e

não económica, e muito menos financeira. O orçamento do MC

para o próximo ano corresponde a um vigésimo do que o primeiro-

ministro anunciou, em 2004, que cortaria à despesa pública até

ao final da legislatura. Um vigésimo da “gordura” orçamental! Se

tivesse cumprido o seu programa de governo (pausa para gar-

galhadas), triplicá-lo-ia e, mesmo assim, chegaria apenas a um

sexto vírgula seis do problema. O que, para a gestão dos dinheiros

do Estado são amendoins. Que bem distribuídos a estes macacos

que somos todos nós, garantiria o começo de qualquer coisa que

nos transformaria finalmente num país mais aceitável.

Enfim, multiplicar mais por menos dá, aritmeticamente, qualquer

coisa de negativo. Como sabe qualquer miúdo da quarta classe.

José Luís Ferreira é responsável pelas Relações Internacionais

do Teatro Nacional de S. João (TNSJ) e delegado executivo da

União de Teatros da Europa (UTE)

O Economês da Cultura

Uma das surpresas do relatório do Orçamento de Es-

tado 2009, no que diz respeito ao Ministério da Cultura, é

a aparição de todo um vocabulário próprio da Economia

e da Gestão pouco habitual nos documentos referentes à

cultura, podendo presumir-se que este representa nele o

cunho pessoal do actual Ministro, de resto coincidente com

muitas das suas declarações públicas.

Começando por referir as Indústrias Criativas e Culturais

como um dos eixos prioritários da acção do MC, vai dizendo

que “no plano orçamental, o objectivo é promover a eficá-

cia cultural da despesa programada através do rigor na

gestão”, acresecentando a este um outro objectivo, o de

“estimular a dinâmica da economia da cultura e trazer o

mercado aos agentes culturais, demonstrando o interesse

e rentabilidade do sector”.

Se na área da Língua o relatório se contenta com a refe-

rência a um “Fundo” e a Realização do Estudo sobre o

Valor Económico da Língua Portuguesa, na do Património

aponta-se o pioneirismo do “lançamento de uma parceria

entre o MC e o sector privado para um programa de re-

cuperação do património classificado em risco” e fala-se

em “modelos inovadores de gestão do património edificado

que permitam a sustentabilidade dos equipamentos cul-

turais”, na “operacionalização da estrutura de gestão do

evento “Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012”, e na

“relação custo-benefício” no que toca ao Depósito Legal.

Mas é no capítulo Artes e Indústrias Criativas e Culturais

que se assiste a uma verdadeira aceleração, para não dizer

derrapagem: é apontado como prioritário o” lançamento

de um instrumento de mercado, dirigido ao investimento

nas indústrias criativas e culturais e nas suas estruturas

de apoio, sob a forma de fundo de capital de risco”, a que

se seguem referências a uma “cadeia de valor do sector”,

à “consolidação do valor económico”, e à“competitividade

das indústrias”.

Voltando a referir adiante o “fundo de investimento espe-

cífico para financiamento de projectos e empresas”, se-

guem-se outros objectivos como “diagnosticar o mercado

(aprofundando estudos macroeconómicos e estatísticos do

sector; tornando compreensível o seu modelo de negócio

e processo de criação de valor)”, criar uma “plataforma

de funcionamento em rede com empresas e organismos

públicos” e ainda “formar clusters”.

A fechar, e depois de mais alguma“contratualização” e

“maximização” nas artes e cinema, temos a referência

aos contratos-programa com as três entidades públicas

empresariais do sector cultural, os Teatros Nacionais D.

Maria II e S. João, e a OPART (cujas “indemnizações com-

pensatórias” no valor 29,4 milhões de euros, a título de

precisão, não se encontram no orçamento do MC mas sim

no do Ministério das Finanças).

O. E. 200923

NOVEMBRO / DEZEMBRO .08

ARRITMIA

Há uma contradição entre o discurso

consensual sobre a dimensão Humana

do Património Cultural e a natureza

nacional, ou de âmbito ainda mais restrito,

das fontes de financiamento necessárias à

sua gestão. As GOP para 2009 apenas

confirmam uma tendência de há anos

a esta parte.

texto Luiz Oosterbeek

Património Cultural

MAIS UM POUCO DO MESMOO Património Cultural não é uma necessidade vital e sim, ele próprio, uma construção cultural, que só é sentida por quem a ela se habitua. Ora o Património Cultural é, apenas, a expressão material duradoura de uma teia de relações e processos de comunicação entre os seres humanos, de natureza imaterial e, por isso, perdida para sempre. Sem uma articulação permanente com a rede global de relações entre as pessoas (que são a cultura, ou seja, o comportamento extra-somático dessas pessoas), o Património (a memória das relações passadas) não tem nenhuma utilidade social. Se a gestão do património cultural for restringida a um gueto (por exemplo um Ministério da Cultura) sem uma articulação dinâmica e permanente com o conjunto dos processos de interacção social-cultural (educação, economia, justiça, …), a percepção da importância ou do valor desse Património será diminuída e, numa sociedade democrática, isso conduzirá ao desin-vestimento. Esta é, creio, a raiz de uma degradação progressiva das políticas de património cultural, pontuadas por happenings (como a decisão de salvar o património da Humanidade em Foz Côa) mas sem con-tinuidade programática e estratégica, e que encontram nas actuais Grandes Opções do Plano para 2009 mais um exemplo, só na aparên-cia qualitativamente distinto dos anteriores.O que agora se passa era fácil de prever, e na verdade é a reflexão sobre esta realidade que tem levado muitos profissionais da área a defender a reorganização e simplificação administrativas, o que nada tem em comum com a demissão face às responsabilidades essências do Estado que, essas, estão longe de serem assumidas (agora ou an-tes). Como exemplo, podemos mencionar o facto de Lisboa ser a única capital europeia que não tem uma exposição permanente da arqueo-logia do seu território. Como pode haver “valorização do património” se ele está escondido e não se escreve uma linha sobre a forma de o estudar e tornar conceptualmente acessível (o que não se consegue apenas com cosméticas museográficas, e exige rigor nas esferas da investigação e do ensino, sobretudo deste)? As políticas de património têm-se confundido com a discussão sobre as instituições que o gerem, num assinalável equívoco. Ocorre que a sociedade mudou, e o Estado central já não é o principal garante financeiro (embora o deva ser no plano da regulação e fiscalização) do património cultural. As verbas de investimento deveriam por isso ser canalizadas para a construção de redes de parcerias em que o Estado deveria agir apenas em casos supletivos, apoiando as autarquias e privados.

O papel do Estado

Há uma contradição entre o discurso consensual sobre a dimensão Humana do Património Cultural e a natureza nacional, ou de âmbito ainda mais restrito, das fontes de financiamento necessárias à sua gestão. A palavra Património remete, directamente, para a noção de posse, de propriedade, e a gestão do Património Cultural tem-se feito muito seguindo estratégias de definição de níveis diferenciados da propriedade: pública (reservada a alguns monumentos e sítios), privada com restrições (sítios classificados e, em menor grau, os bens difusos) e privada sem restrições (a esmagadora maioria do património cultural). Ora, as balizas da responsabilidade estatal são claras, embora com-plexas: o Estado (nacional) deve regular a gestão do património que é da Humanidade (em termos conceptuais) e de privados (na sua maioria). Face a esta realidade, há muitos anos que o Estado se demitiu de uma função globalmente reguladora (as hesitações e incapacidade em regular a Lei de Bases são disso expressão) e tem-se refugiado na gestão (umas vezes eficiente, muitas vezes incoerente) de um punha-do de sítios e monumentos (designados por “imóveis afectos”), a que se juntam, aqui e ali, alguns outros discricionariamente escolhidos por uma tutela que não tem competências, nem deve ter, na definição do seu valor relativo.Decorreria desta análise, que me parece consensual, uma estraté-gia que reservaria para o Estado as funções de regulador e de fis-calizador, deixando para projectos (de parceria) os investimentos de dinheiros públicos nas esferas do estudo (palavra sempre ausente das GOP), conservação, valorização e comunicação/difusão dos bens culturais (por esta ordem). Ciclicamente os governos anunciam esta estratégia, e este ano não é muito diferente, mas na prática nunca o fazem. As funções de regulação e fiscalização não conferem protago-nismo mediático, e não serão animadoras para aparelhos que vivem em circuito fechado, honestamente convencidos de que são bastiões de resistência (e de que mais vale “salvar” três ou quatro coisas pe-los seus próprios meios, do que “entregar” à sociedade de bárbaros os recursos públicos), e que não percebem que o mundo mudou, e Portugal também: hoje, são as autarquias e os privados que mais in-vestem e cuidam do Património em Portugal (ou seja, do território todo, e não apenas de alguns bens “afectos”).Há vários anos que penso que esta prática dos sucessivos ministé-rios, que sempre foi causando atritos com autarquias, proprietários,

24

NOVEMBRO / DEZEMBRO .08

ARRITMIA

investigadores, etc., levaria a decrescentes investimentos. É uma re-

alidade não apenas Portuguesa, mas que entre nós se manifesta de

forma mais brutal. Na ausência de uma capacidade dos responsáveis

da gestão dos bens culturais em conquistar aliados para projectos

em que efectivamente partilhem o poder (e não apenas os custos),

os diferentes sectores da sociedade ir-se-iam alheando da tutela, e

corroendo a sua viabilidade financeira. A por vezes má gestão, iso-

lacionista e sectária, de alguns dos ditos “imóveis afectos”, agravou

a falta de apoio social para os reforços orçamentais em matéria de

património cultural. E é isso que explica que, num quadro global de

desinvestimento em cultura, as verbas para o património sejam mais

afectadas que as que se destinam às artes (que concitam o envolvi-

mento de públicos em processos interactivos, que são os espectáculos).

Na verdade, o Património não é algo inocente. Ele intervém como ele-

mento aglutinador dos grupos sociais, e é na valorização da dinâmica

desses grupos que se pode encontrar os necessários apoios à sua

gestão integrada. Fora desta dimensão, ele reduz-se a muito pouco,

sobretudo quando serve, como muitas vezes tem servido, para cimen-

tar distâncias sociais de elites paroquiais. O facto de os Ministérios

da Cultura, criados na segunda metade do século passado para cui-

dar sobretudo do Património, serem hoje absorvidos sobretudo pelas

artes, é a demonstração da falência das políticas de gestão patrimonial.

Opções, apenas, bem intencionadas

A sociedade é sempre mais forte do que as políticas conjunturais, e

mesmo do que as instituições (sobretudo num país como Portugal) e

estratégias de intervenção cultural que se inscrevam numa dinâmica

para “mudar o Mundo”, como escreveu Rimbaud, serão sempre mais

fortes do que poderes de ocasião. Por outro lado, o paradigma global

da nossa sociedade no início do terceiro milénio é o da qualidade, que

só se assegura através de estruturas de partenariado (de poderes) e

da globalização (sem proteccionismos). Deveria ser esse o caminho do

Estado (que às vezes o tenta, para logo se arrepender) e é essa a es-

tratégia que o Museu de Arte Pré-Histórica de Mação, com o Instituto

Politécnico de Tomar, prossegue. O objectivo central do Museu não se

limita à conservação dos bens que lhe são “afectos”, mas antes o de

contribuir para uma melhoria global da sociedade, para uma pedago-

gia da diferença cultural e para um crescimento global da economia.

Para isso, o Museu começou por elaborar um programa (em 2001)

que foi discutido internacionalmente (para assegurar o controle da

sua qualidade) e é escrutinado por entidades externas todos os anos.

Conquistou primeiro o apoio da população local, com a qual discutiu

uma estratégia de museu global, espaço de encontro de culturas e de

debate. Nessa base, tem merecido apoios da Comissão Europeia, da

UNESCO e, mais tarde, também do Ministério da Cultura. Tem, hoje,

um modelo de gestão em que intervêm empresas privadas, e irá em

breve formalizar um conselho empresarial.

As Grandes Opções do Plano para 2009 são bem intencionadas, mas

apresentam-se como o contrário desta dinâmica já que definem um

quadro programático claro e o instrumento para o atingir: trata-se

de centrar a gestão da cultura (que é o que o Estado pode fazer) na

sua “valorização”, recorrendo ao estabelecimento de parcerias, “in-

clusive público-privadas”. Esta opção é coerente com o que tem vindo

a ser a evolução das políticas de património há vários anos: a noção

de que se pode agregar valor a partir de uma base meramente mate-

rial (o “património”), marcada por sítios isolados (em número limi-

tado e geridos essencialmente pelo próprio Ministério da Cultura) e

sem cuidar de uma malha integrada de todo o território. Ora o valor

do património é indissociável da sua apropriação social difusa (que é

o que as GOP, agora como antes, não consideram), e por isso a sua

valorização reduzida a cosméticas museográficas é, essencialmente,

um gasto e não um investimento. E é na óptica de ”partilhar o gasto”

que se fala de parcerias com privados, pois de outra forma haveria

também uma secção, inexistente, de partilha de poder sobre esse

património. Ora os privados ou financiarão a fundo perdido (pela lógi-

ca do Mecenato, o que não é uma verdadeira partilha) ou financiarão o

seu património (mas isso não é mencionado nas GOP).

Este quadro de referência, claro mas débil, prolonga-se nas magras

tentativas de concretização das opções. Para além das referências

aos projectos em curso, sem uma palavra sobre os investimentos es-

truturantes dos sectores municipal e empresarial, a única referência

é à anunciada regulamentação da Lei de Bases. Significativamente,

é sob o tema da difusão cultural que surgem a digitalização de con-

teúdos e recursos culturais ou a rede de arquivos (que se considera

quase concluída!), mais uma vez sem articular os instrumentos de

digitalização com uma estratégia de conservação patrimonial, entre

outros, dos próprios arquivos. Refere-se ainda os sites dos museus e

a digitalização e acessibilidade dos seus inventários, além da consul-

toria técnica, mas tudo sempre numa óptica de “difusão”, de comuni-

cação, que certamente é essencial mas surge desligada do resto que

deve estruturar uma política integrada de gestão patrimonial.

Vida para além das GOP

Infeliz é, também, e mais uma vez sem novidade perante uma tradição

monótona e marginal, o anúncio de uma política cultural externa limi-

tada à língua, ignorando as competências endógenas para a expor-

tação de know-how, as parcerias internacionais, etc. Uma política

cultural baseada apenas na língua é sempre meritória, mas não dife-

rencia Portugal no quadro da lusofonia, face ao Brasil em particular.

Mas sobre a difusão da cultura portuguesa, o foco é sempre a língua

e duas coisas vagas: “marcas culturais” e generalização do acesso

à cultura. Na questão das marcas articula-se património, artes e

turismo, mas o património reduz-se a alguns sítios de projectos do

Igespar, para apoio a esse desiderato. E quando se fala de circulação

do património cultural móvel inclui-se nele “artes, cinema e acervos

museológicos”, o que é no mínimo curioso.

Apesar destas notas negativas, confesso que encaro o quadro geral

com optimismo. Há pessoas bem intencionadas e competentes nos

diversos organismos, e a gestão do Património Cultural será cada vez

mais assumida fora do quadro do Estado. Estamos hoje, sem dúvida,

melhor do que há dez anos, apesar dos desinvestimentos. Há vida

para além das GOP, e estamos num espaço Europeu que ajudará os

projectos fortes e inscritos no território.

Professor Coordenador do Instituto Politécnico de Tomar, Director do Museu de Arte Pré-

-Histórica de Mação, e membro do Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas

(UNESCO)

O. E. 200925

NOVEMBRO / DEZEMBRO .08

ARRITMIA

Uma leitura mais atenta dos quadros incluídos nas Grandes Opções do Plano (GOP) evidencia que, no orçamento previsto para 2009, veri-ficamos que na sua maioria as intenções não têm sequer viabilidade financeira visto o maior peso de despesas previstas estar associado aos gastos com o pessoal e com as aquisições de bens destinados à requalificação e recuperação do património arquitectónico, histórico, artístico e cultural. Colocam-se, portanto, as seguintes questões: Como favorece esta instituição o envolvimento de cada vez mais pessoas nas diferentes áreas e dimensões das práticas culturais? De que modo este órgão do estado impulsiona os dispositivos de cooperação entre as áreas da educação, do ensino superior, da ciência, da inovação, do turismo, do trabalho e da cultura? Quais são as oportunidades que este sec-tor oferece às escolas e à comunidade visando a área da educação artística? Num momento em que os estudos apontam ainda para um baixo índice de consumo de bens culturais, é preciso repensar a vida cultu-ral do país e integrar a arte e a cultura no quotidiano das comuni-dades, tornando-a uma componente fundamental para a sociedade.Porque uma das competências do Estado é a concepção de modelos de sustentabilidade e de qualificação deste eixo, elaborando um plano estratégico, dotado de mecanismos de apoio ajustados ao desenvol-vimento de uma educação artística de qualidade através do incre-mento de um programa transversal a todos os Ministérios, visando as vertentes da sensibilização, do convívio e do contacto com as artes – mais abrangente do que o simples complemento pedagógico aos programas curriculares – e encarando esta função como um encargo natural, a par da Defesa, da Saúde ou do Trabalho. Porque há muito se invoca a indispensabilidade de envolver os artistas da comunidade e as instituições culturais no processo educativo, criando vínculos entre as escolas e estes actores, qualificando as práticas educativas e pro-movendo o conceito da missão da escola como instituição cultural. Mas, afinal, como está este aspecto contemplado no plano de acção do Ministério da Cultura? Por acaso este Ministério já procurou articular com o Ministério da Educação no sentido de negociar os modelos de inclusão de artistas nas escolas? Será que já foi pensada a definição de perfis para novos agentes educativos? E, já agora, de que modo tem defendido a participação dos artistas nos programas de formação inicial e contínua de professores?Não é suficiente realizar propostas de intenções quando não há uma verdadeira política cultural, realista e transparente, dotada de recur-sos humanos e financeiros.

Por isso, não basta afirmar que se pretende qualificar os serviços educativos dos equipamentos culturais quando não existe uma estra-tégia de divulgação e de comunicação, quando não há acesso gratuito – ou simbólico – para as crianças e para os jovens, nem quando ainda é assimétrica – em termos geográficos e em termos de qualidade – a oferta de programas educativos. É preciso investir em acções de mediação cultural e na regular cola-boração entre o sistema cultural e o sistema educativo, dado que es-tas são as ferramentas imprescindíveis para o desenvolvimento pes-soal e social, para a captação de novos públicos e para a consolidação de uma cidadania mais sólida e interventiva. Nesse sentido, o aprofundamento da cooperação institucional nos domínios da educação, das artes e da cultura é uma exigência que, certamente, contribuirá, a médio e a longo prazo, para os níveis de qualificação dos portugueses e que deve ser o cerne das prioridades do Estado. Assim, e num momento em que o Ministério da Cultura tanto invoca o valor das parcerias, é preciso realizar um trabalho neste domínio, definindo, de forma clara e precisa, os direitos e os deveres dos par-ceiros, para que não existam “arestas” que impeçam o bom funcio-namento destes dispositivos, como já aconteceu com o Programa de Promoção de Projectos Educativos na área da Cultura (Despacho Conjunto nº 834/2005, de 05/11/04, dos Ministério da Educação e da Cultura), o qual falhou, entre outras razões, por não terem sido esta-belecidas, à partida, as responsabilidades de cada uma das partes, designadamente a nível financeiro. Portanto, muito mais do que uma declaração de “boas intenções”, e ao invés da fragmentação e proliferação de projectos e acções avulsas incapazes de actuar sobre a sociedade portuguesa e de responder às reais necessidades da modernidade, o actual desafio do Estado para a cultura é a concepção de modelos de sustentabilidade das políticas culturais, coerentes e consistentes, que concorram para a mudança da realidade nacional e assegurem a viabilização de todos os eixos consignados no programa do governo.

Cristina Leonardo é Mestre em Estudos de Teatro pela Faculdade de Letras da Universi-dade de Lisboa. Tem desenvolvido actividade de investigação nas seguintes áreas: Teatro e Expressão Dramática; Educação Cultural; Lusofonia; Literatura Comparada; Criatividade e Inovação. Tem desempenhado diferentes funções no domínio da Educação na qualidade de formadora e de consultora. Autora de diversas comunicações em conferências e em congressos nacionais e internacionais e de artigos em livros de actas e artigos em revistas nacionais e internacionais.

Quando a Língua é uma das prioridades para 2009 continua por se efectivar uma

real articulação entre o Ministério da Cultura e o da Educação.

Educação Artística e Ensino Artístico

PARA QUANDO UMA PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO?

texto Cristina Leonardo

O. E. 200927

NOVEMBRO / DEZEMBRO .08

ARRITMIA